党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》(以下简称《决定》)提出:“聚焦建设美丽中国,加快经济社会发展全面绿色转型,健全生态环境治理体系,推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展,促进人与自然和谐共生”。《决定》表明,我国经济社会发展已进入加快绿色化低碳化的高质量发展阶段,“绿色转型”是全面推进中国式现代化的主攻方向和重点任务。全面建设社会主义现代化国家最艰巨最繁重的任务在农村,加快经济社会发展全面绿色转型的关键与难点在农业。当前,我国农业生产面临着耕地淡水人均占有量偏低、超环境容量污染物排放总量偏高、生态系统退化严重等资源环境承载力“趋紧”问题,必须以国家总体现代化为目标统领,全面推进中国式现代农业绿色转型。

习近平总书记指出,“绿色发展是高质量发展的底色,新质生产力本身就是绿色生产力”。习近平总书记的讲话精神意涵表明,加快农业绿色转型必须紧紧依靠农业新质生产力,强化支撑绿色转型的科技创新,推进绿色低碳科技革命。新时期我国农业绿色发展与科技创新具有深度融合态势,以颠覆性技术和前沿性技术突破催生的农业新质生产力正在为农业绿色转型增进新动能。因此,必须搭建国际化农业科技创新平台,深化农业创新主体合作、创新要素流通;必须充分激活国家农业重点实验室、国家农业科研机构、研究型农业大学和涉农领军企业等创新活力,并形成农业科技创新联盟的协同力,推进农业绿色技术集成攻关;必须从农业科技创新支撑粮食生产能力提升、食物供给种类拓宽、产业链供应链提质增效、生产方式绿色低碳等维度发力,实现农业绿色低碳转型;必须积极发挥农业科技创新的空间溢出效应作用,全面推进农业绿色转型。

全面深化改革推进中国式现代化是实现中华民族伟大复兴的时代新篇,以农业科技创新引领农业绿色转型是中国式现代农业强国建设的前沿性研究主题。既有研究或从绿色科技或从颠覆性技术或从科技组织等视角展开创新探析,提出了培育绿色生产新组织、推广绿色低碳新模式、创新绿色科技新技术等富有价值性的策略。基于以上共识,本文试图以高科技、高效率、高质量的第四次科技革命和以全面推进中国式现代化战略行动为契机,以农业生产创新资源与力量重塑的创新生态系统为载体,探析中国式现代化进程中农业绿色转型的理论逻辑,并利用动态QCA分析方法,以中国农业典型区域——粮食主产区为案例对象,探讨中国式现代化进程中农业绿色转型的多元路径,并据此提出参考性的政策建议。

农业转型指的是农业生产系统的结构形态、运转模式和价值理念的根本性转变,中国式现代化进程中农业绿色转型即中国式现代化战略推进中农业生态经济系统的绿色化变革,主要表征为绿色化的动力革命和行为创新。

(一)中国式现代化进程中农业绿色转型的动力逻辑

1.第四次科技革命衍生的新质生产力是推动农业绿色转型的内生动力

当今世界正处于百年未有之大变局中,人类正在经历以人工智能颠覆性技术创新引领的第四次工业革命。第一次工业革命主要解决了农业贸易的运输问题,第二次工业革命主要解决了农业机械化的动力问题和农业生物技术推广问题,第三次工业革命主要解决了农业技术装备作业智能化问题。总体来看,前三次科技革命主要从农业社会化分工和专业化生产推动农业现代化演进,农业综合生产能力得以大幅提升,基本满足了人口爆炸性增长的农产品刚性需求。但是长期以来农业粗放式增长引致的水土资源承载力负荷越来越重,农业绿色转型面临着农业边际产出增长需要与农业资源可持续利用的“悖论”问题。事实上,20世纪60年代的农业绿色革命本想通过农业生物技术扭转“悖论”引致的农业不可持续问题,结果不但没有给农业生产系统增添绿色,反而导致更普遍的农业生态危机,农业生态革命迫在眉睫。农业是资源再生性与初级品生产时间密集性的特征产业,实现农业可持续发展需要农业的精细化作业和要素资源的最优化配置。以网络化、数字化和智能化高度融合的数智化技术为标志的第四次科技革命,亦即新质生产力革命,完全不同于前三次科技革命,具有知识密集型、绿色环保、跨界融合和创新驱动服务化等现代特点,利用包括物联网、人工智能、大数据、云计算等技术可以实现农业生产数据的实时采集、分析与优化,以及远程监控、预测性维护、精细化生产等,推动农业向高端化、智能化、绿色化方向发展,真正破解农业生产的“悖论”问题。因此,以第四次科技革命为契机,加快培育和发展农业新质生产力,是推动农业绿色转型的内生原动力。

2.中国式现代化总体部署和战略举措是推动农业绿色转型的外在动力

百年未有之大变局加速演进,中国作为最大的农业生产大国和消费大国,作为人类命运共同体价值观倡议者,面对全球普遍的农业生态危机,既有义务参与全球农业生态环境治理体系建设,也有责任率先推动农业生态革命,加强国家生态文明建设。事实上,2015年《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》、2023年《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》、2024年《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》等文件精神清晰明确了我国生态革命行动的新思路新图景,并集中体现于二十届三中全会《决定》的精神中,明确提出:中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,必须加快经济社会发展全面绿色转型,深化生态文明体制改革。因此,贯彻落实党的二十届三中全会精神,把进一步全面深化改革的战略部署转化为推进中国式农业现代化的强大力量,是我国农业绿色转型的外在推动力。

3.新型举国体制统筹协调内外动力衍生农业绿色转型的创新生态系统

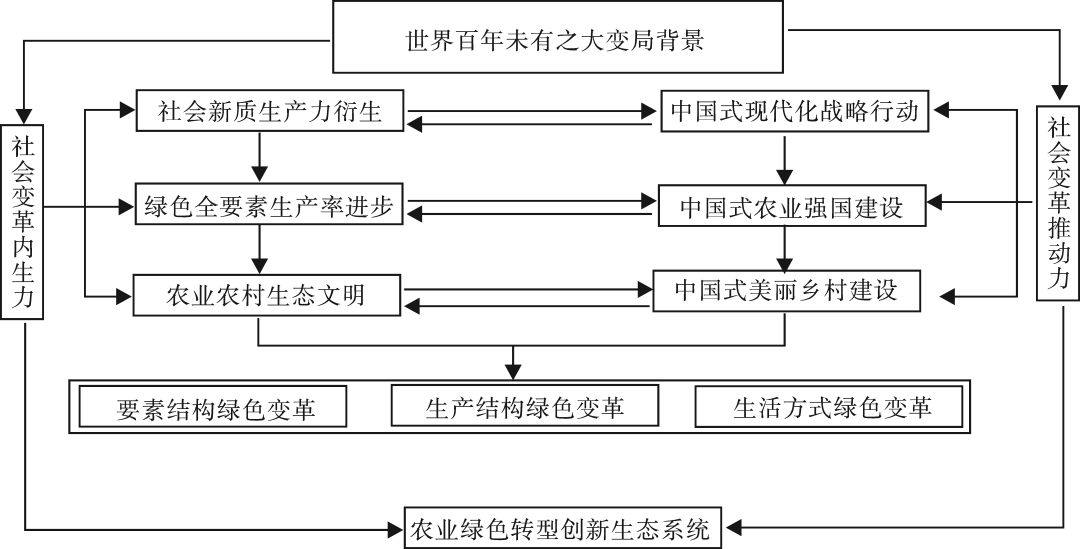

遵循历史唯物主义和辩证唯物主义,迎接世界百年未有之大变局机遇,以中国式现代化战略行为加快新质生产力衍生与发展,以中国式现代农业强国建设推动农业绿色全要素生产率进步,以中国式美丽乡村建设推进农业农村生态文明,以全面深化改革构筑新质生产关系,加强新质生产力与新质生产关系的适应性匹配,推进农业要素结构绿色变革、生产结构绿色变革、生活方式绿色变革,加快中国式现代农业绿色转型创新生态系统衍生与培育,破解人类社会农业生态文明演进过程中可持续发展面临的“难题”,真正实现新一代颠覆性技术引领农业新一轮革命,达成农业可持续发展的人类命运共同体永续目标。综合以上,中国式现代化进程中农业绿色转型的动力逻辑关系,可以解构为以下技术路线,如图1所示。

(二)中国式现代化进程中农业绿色转型的行为逻辑

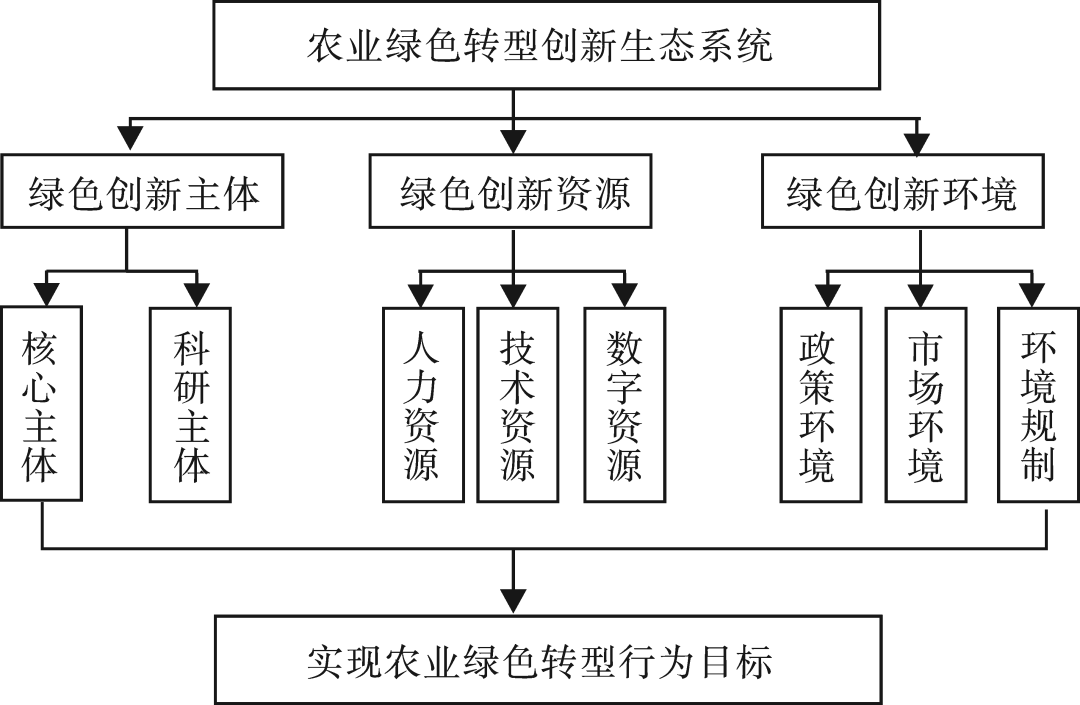

农业是以农产品生产空间为载体的自然生态子系统、以农产品供求关系为价值导向的市场经济子系统和以农产品保供稳价为安全导向的社会子系统等三位一体的典型生态经济系统。农业生态经济系统中多种多样的要素相互关联、相互影响、相互作用,具有有序态和生命态的演化特征。特别地,新时代新质生产力爆发的内生力与中国式现代化演进的推动力渗透于农业生态经济系统,农业生态经济系统的有序态和生命态焕发出崭新的生命力,推动农业生态经济系统沿着“新生命力”方向演进,农业生态经济系统呈现绿色创新大变革特性,农业生态经济系统衍生的绿色创新资源与力量集聚协同演化为绿色创新生态系统。绿色创新生态系统的绿色创新主体、绿色创新资源和绿色创新环境之间信息流、能量流、物质流的完全交换和价值流的充分循环,共生竞合协同演化,形成绿色生产力,推动农业绿色转型。从农业创新生态系统考察,绿色创新主体主要包括具有绿色技术创新能力的农业产业化龙头企业、涉农高校和科研院所,是绿色创新的“中流砥柱”;绿色创新资源是维持绿色技术创新和颠覆性技术变革所需的创新人才、创新技术和数智化基础设施,是绿色创新的物质技术支撑;绿色创新环境是政府“有形之手”和市场“无形之手”的有机结合形态,是绿色创新的基础和前提;绿色创新主体、绿色创新资源和绿色创新环境三者构成了绿色创新生态系统的基础要素群。基于此,中国式现代化进程中农业绿色转型行为可以解构为以下逻辑路线,如图2所示。

中国式现代化进程中农业绿色转型的理论逻辑表明,农业绿色转型是一个具有综合性、复杂性和系统性特征的行为工程,需要遵循农业创新生态系统演化规律,选择最有效的实现路径。QCA分析方法是以布尔代数为基础,以子集关系反映多因并发的组态效应和因果非对称性的定性比较分析方法,可以探究结果发生的不同条件相互依赖及其构成的组态,溯源结果发生的前因条件。动态QCA是传统QCA基础上引入时间维度,通过计算组间和组内一致性调整距离,揭示不同组态在时间和个体维度上的动态变化特征,刻画结果发生的时空演化轨迹。以下运用动态QCA分析方法,揭示农业绿色转型创新生态系统的因果关联特征,回答农业绿色转型路径的选择问题。

(一)变量与校准

1.结果变量

本文的结果变量为农业绿色转型水平(GRE)。参考台德进等研究,考虑到农业绿色转型指向的农业产出增长与农业资源可持续利用相协调目标,以下将农业经济增长指标与农业面源污染指标结合起来,综合考察农业绿色转型问题,其模型设定为:

式中,Gre表示农业绿色转型水平,Output表示单位面积农业产值,polluion表示单位面积农业面源污染;随着农业绿色转型的全面推进,农业面源污染将不断减少,因此,采用polluion的相反数进行转换。

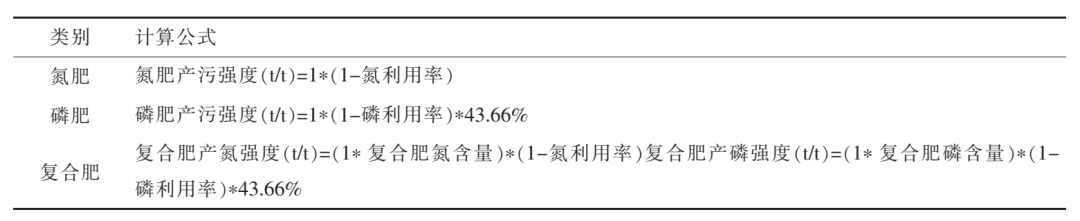

为更客观测算农业面源污染,本文的农业面源污染定义为农业生产过程中氮肥、磷肥和复合肥等不合理施用产生的污染物,其计算公式为:

FEi×μij×ρij

FEi×μij×ρij式中,Pij表示单位i污染物j的排放量,FEi为氮肥、磷肥和复合肥的施用量,μij和ρij分别表示污染物流失率和污染物产物强度系数,参考陈同斌等和赖斯芸等研究,氮肥、磷肥和复合肥的流失率分别为65%、80.5%和30%,单元产污强度计算公式如表1所示。

2.条件变量

本文的条件变量设置为农业创新生态系统。农业创新生态系统是统筹农业经营主体和农业创新资源协同发展的空间演化系统,以实现农业要素合理配置、创新资源高效整合、创新主体高度协同,破解农业边际产出增长与农业资源约束的“悖论”问题。因此,以下从绿色创新主体、绿色创新资源与绿色创新环境等指标,考察农业绿色转型创新生态系统创新构件的组合关系。

(1)绿色创新主体。绿色创新主体包括核心主体(CS)和科研主体(RS),核心主体以农业龙头企业数量作为衡量指标,其数据来源于农业农村部公布的农业产业化国家重点龙头企业名单;科研主体包括高等学校和农业科研机构,高等学校数量来源于《中国科技统计年鉴》的直接数据,农业科研机构数量以地区研究与开发机构数乘以农业科研机构占比获取。

(2)绿色创新资源。绿色创新资源包括绿色创新人力资源(HR)、绿色创新技术资源(TR)和绿色创新数字资源(DR)。其中,绿色创新人力资源以农业R&D人员数来衡量;绿色创新技术资源以农业R&D经费支出来衡量;绿色数字资源以熵值法测算的光纤长度、互联网接入端口数、农村宽带用户数等数据衡量。

(3)绿色创新环境。绿色创新环境主要涉及政策环境(PE)、市场环境(ME)和环境规制(ER)。其中,政策环境以涉农贷款数据来衡量;市场环境参考王小鲁等的《中国分省份市场化指数报告》;环境规制参考陈诗一等研究,利用政策文本工具对政府工作报告文本中出现的环保词频进行统计挖掘,将环保词频占比作为环境规制的代理指标。

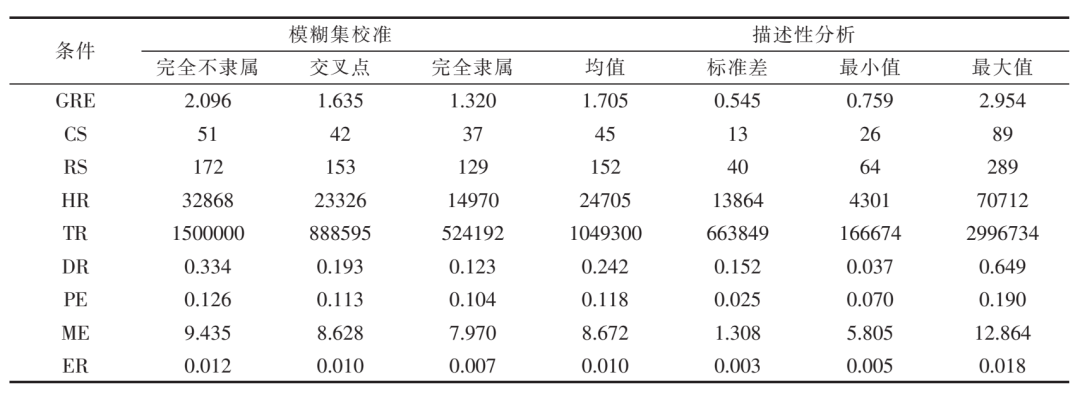

3.变量校准

参考Guedes M J等的研究,本文采用直接校准法,计算各变量的完全隶属、交叉点以及完全不隶属的3个校准点数值,分别对应原始数据的第75个百分位数、中位数与第25个百分位数。考虑到模糊集隶属度为0.5将导致案例无法纳入分析,本文将0.5隶属度转换成0.499。各变量校准结果与描述性统计分析,如表2所示。

(二)数据来源

粮食主产区是中国农业人口、农业经济资源与农业生态环境的禀赋区,是农业绿色转型的先行区和推进农业现代化的示范区。因此,本文以国家13个粮食主产区为研究对象,研究期间界定为2013—2022年,所需数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国分省份市场化指数报告》、政府工作报告、农业农村部官网数据等。

(三)QCA分析

1.单个必要性条件分析

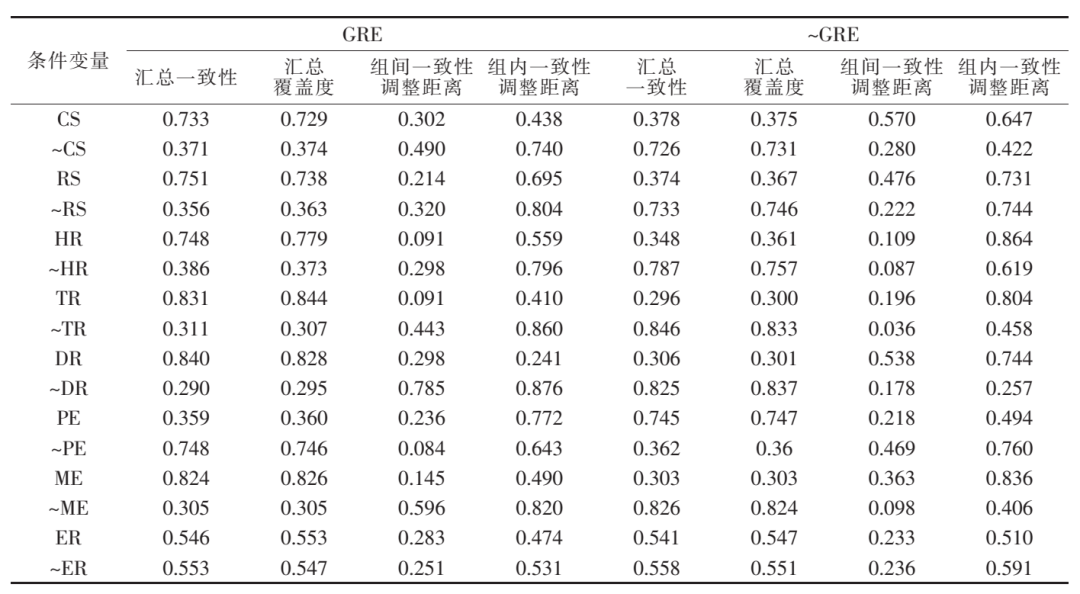

以下利用RStudio软件进行单个前因条件的必要性分析,判断单个前因条件是否是结果发生的必要条件。参考张明等和Fan X等[22-23]研究,以一致性和一致性调整距离为判断标准,当一致性大于0.9且一致性调整距离小于0.2时为必要条件;当一致性调整距离大于0.2时,需要对面板数据进行逐年判断,结果见表3。表3显示,所有前因条件汇总一致性均小于0.9,不构成结果发生的必要条件。但8个前因条件均存在一致性调整距离大于0.2的情况,需要结合具体年份作进一步分析。

表3 QCA单个必要性条件分析

注:“~”代表条件缺席。

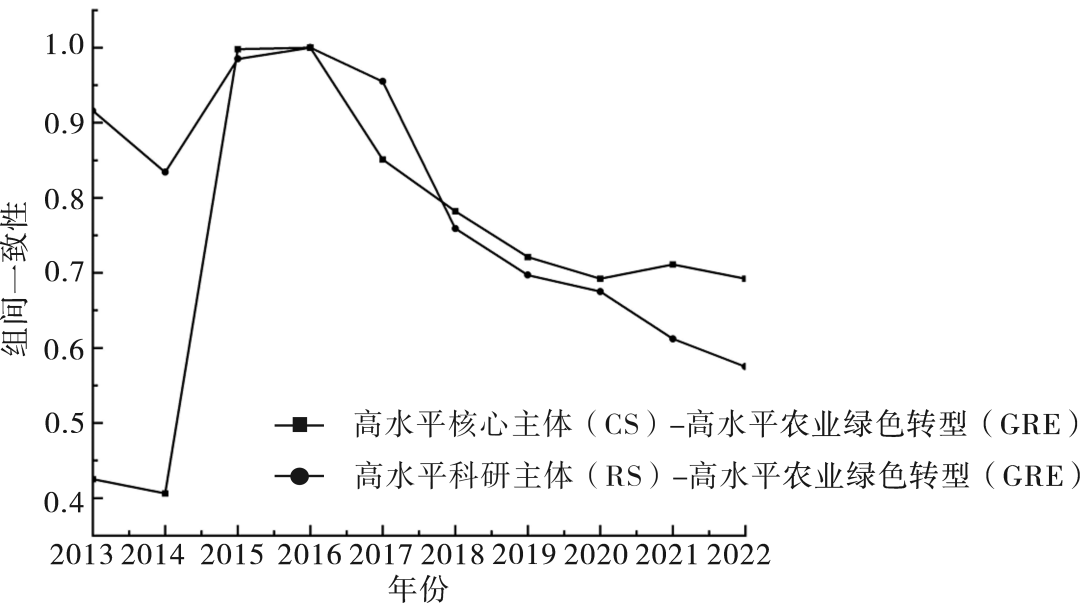

考虑到中国式现代化战略行动的高质量时代要求,以下仅绘制实现高水平农业绿色转型目标的前因条件组间一致性系数图。图3为绿色创新主体的组间一致性结果,结果显示:2015—2016年间以龙头企业为代表的高水平核心主体的一致性达到了0.9以上,但RStudio软件运算结果显示,2015年和2016年核心主体的覆盖度分别为0.457和0.496,低于0.5的阈值,说明核心主体不构成粮食主产区农业绿色转型高水平发展的必要条件;2013年、2015—2017年间高水平科研主体的一致性达到了0.9以上,但其运算结果显示,2013年科研主体的覆盖度为0.416,2015—2017年间覆盖度分别为0.560、0.630和0.715,高于0.5的阈值,说明2015—2017年间以“高校+科研院所”的科教融合协同创新是推动粮食主产区农业绿色转型的强大动力;从时间维度来看,2016年后绿色创新主体的一致性系数均呈现下降趋势,其必要性程度越来越低。

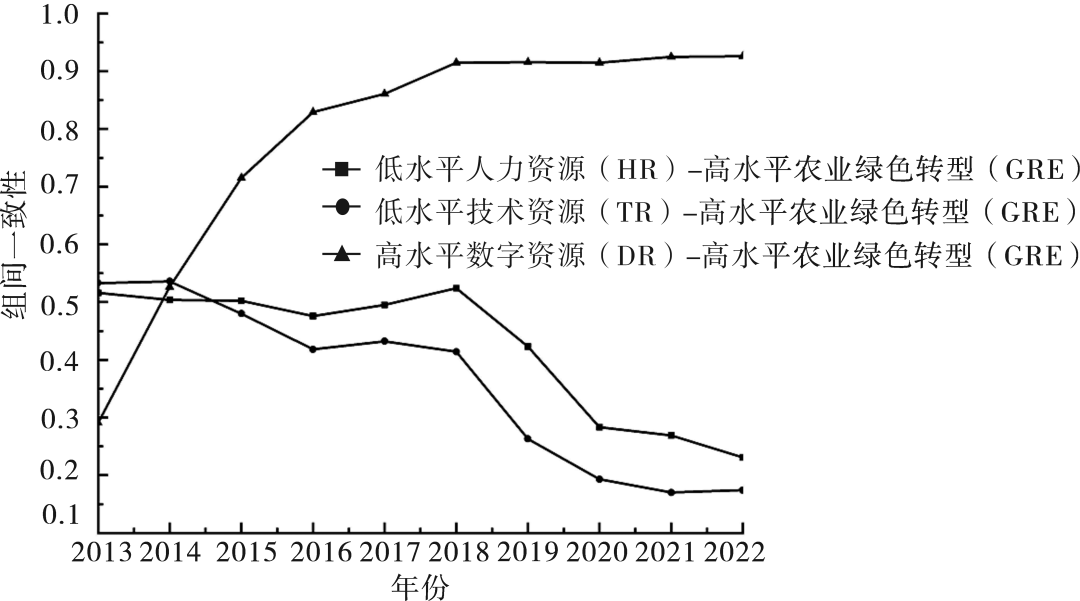

图4为绿色创新资源的组间一致性结果,结果显示,2018—2022年间高水平数字资源的组间一致性均为0.9以上,运算结果显示其覆盖度分别为0.736、0.828、0.880、0.925、和0.955,高于0.5的阈值,显示了数字资源的巨大潜力,说明依托新技术,特别是具有颠覆性革命的数字技术,是实现粮食主产区农业绿色转型的关键;同时,低水平人力资源和低水平技术资源的一致性系数呈现动态下降趋势,说明人力资源和技术资源对粮食主产区农业绿色转型的必要性程度越来越高。

图5为绿色创新环境的组间一致性结果,结果显示:高水平政策环境、低水平市场环境和高水平环境规制等组间一致性结果均小于0.9,均不构成粮食主产区农业绿色转型高水平发展的必要条件;从时间维度来看,2016年后高水平政策环境的组间一致性系数呈现急剧下降态势,其重要性程度越来越低,说明随着绿色消费需求越来越旺盛,农业绿色转型的内在动力越来越俱增,农业绿色转型的外在作用即政策工具作用开始出现边际效用递减现象,新政策工具需要以更加灵活、更具精准、更可持续为导向;低水平市场环境的组间一致性系数呈现缓慢下降态势,说明进一步优化市场营商环境、建立赋有浓厚绿色元素的现代农业生产经营体系,是实现农业绿色转型的有效途径;高水平环境规制的组间一致性系数呈现动荡波动特征,表明实现农产品安全与生态安全“双目标”是值得进一步理论探讨和实践探索的永恒主题。

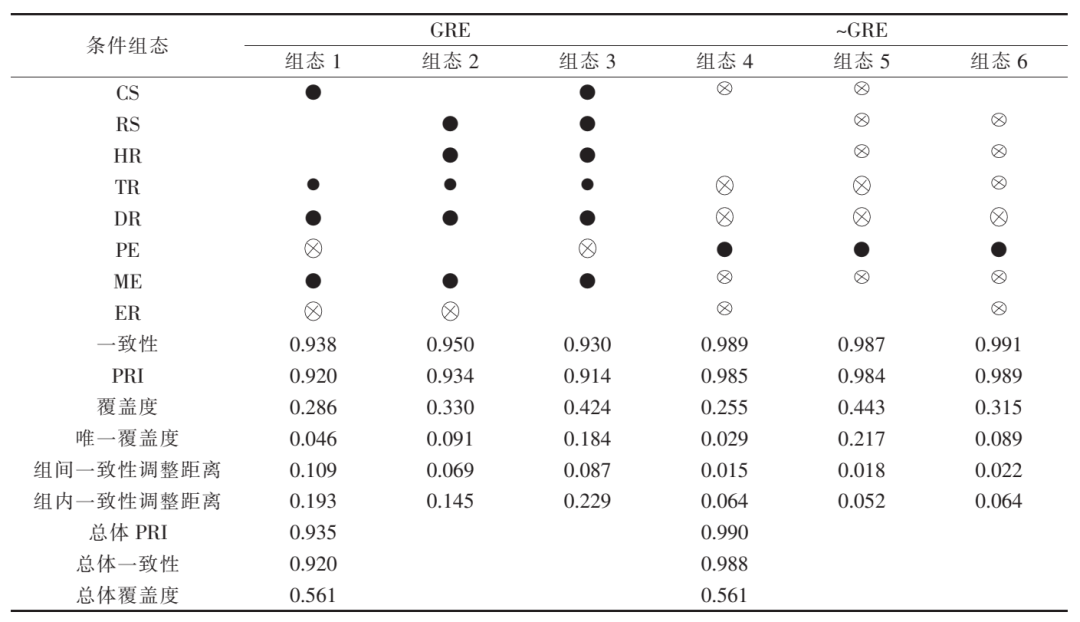

2.条件组态充分性分析

参考Schneiderc Q等的研究,结合本研究主题,利用RStudio进行动态面板数据的组态充分性分析。将农业绿色转型高水平组的一致性设定为0.90,PRI设定为0.85,频数阈值为2。农业绿色转型低水平组的一致性设定为0.95,PRI设定为0.85,频数阈值为2。QCA分析会产生复杂解、中间解与简单解,本文以同时存在中间解和简约解的条件为核心条件,只存在中间解的条件为辅助条件,由此分别获得高水平农业绿色转型组和低水平农业绿色转型组各3类条件组态,结果见表4。表4显示,高水平组和低水平组总体覆盖度均为0.561,条件组态一致性和PRI结果均大于0.90,说明所有的条件组态均可以视为结果发生的充分条件组态。

注:① 代表低前因条件,●代表高前因条件。②大圈表示核心条件,小圈表示辅助条件,空白表示前因条件对于结果的发生可有可无。

代表低前因条件,●代表高前因条件。②大圈表示核心条件,小圈表示辅助条件,空白表示前因条件对于结果的发生可有可无。

(1)汇总分析。根据表4,结合本文研究主题,以下重点分析粮食主产区农业绿色转型高水平组态条件的理论内涵和典型案例特征,为构建具有价值性的叙事逻辑,结合组态间的差异化特征,将组态1定义为“市场+技术”驱动型,组态2定义为“市场+技术+平台”驱动型,组态3定义为“多元主体协同”驱动型。

组态1:覆盖了28.6%的结果案例,一致性调整距离均小于0.2,组态结果具有稳定性,不存在时间效应和地区效应。组态1显示以高水平核心主体、高水平数字资源和高水平市场环境、低水平政策环境和低水平环境规制为核心条件,以高水平技术资源为辅助条件,可以实现粮食主产区农业绿色转型。说明营造公平竞争有序的市场环境,大力培育农业数字生产力,推动农业劳动者、劳动对象和劳动资料的重塑重组,激活农业产业内生动能,可以实现粮食主产区农业绿色转型目标,典型区域如山东省。根据《中国省份营商环境研究报告2023》和《数据要素市场化推进力指数(2023)》,山东省营商环境评分60.16,位列全国第六位,数据要素市场化推进力指数位列第一梯队;2021年《山东省优化营商环境条例》正式实施,提出必须利用数字技术赋能,打造便捷优质的政务环境和高效配置的要素环境,减少农业企业经营的制度成本和经营成本,激活农业企业高质量发展潜能,壮大农业科技创新的主体,为农业绿色转型注入强劲动能。

组态2:覆盖了33%的结果案例,一致性调整距离均小于0.2,组态结果具有稳定性,不存在时间效应和地区效应。组态2显示,以高水平科研主体、高水平人力资源、高水平数字资源、高水平市场环境为核心条件,以高水平技术资源为辅助条件,可以实现粮食主产区农业绿色转型。说明高水平农业科研平台具有集聚创新资源的优势,通过良好的绿色创新环境,可以加速农业新质生产力培育,加快推进农业绿色转型,典型区域如湖南省。湖南省作为中国杂交水稻的发源地,拥有以袁隆平院士为首的水稻品种创新团队和辣椒、生猪、鱼、油菜、茶叶等大批院士专家和创新人才队伍,根据《中国区域创新能力评价报告2023》,湖南省区域创新能力位列前10,拥有“中国种业硅谷”等农业科技创新平台,近年来,湖南省致力于打造绿色科技创新高地,不断加强原创性和颠覆性的绿色技术创新和科技成果转化应用,对标国家级重大平台和新型研发机构建设,集聚绿色科技创新资源,推动绿色农业产业链、技术链、创新链、价值链、人才链有机融合,以实现农业绿色转型的高质量目标。

组态3:覆盖了42.4%的结果案例,组间一致性调整距离小于0.2,组内一致性调整距离大于0.2,说明该组态不存在时间效应,但存在显著的地区效应。组态3显示以高水平核心主体、高水平科研主体、高水平人力资源、高水平数字资源、高水平市场环境为核心条件,以高水平技术资源为辅助条件,可以实现粮食主产区农业绿色转型。说明健全的现代农业经营体系和完善的农业科技服务体系,有利于整合企业、数据、高校、科研院所、市场用户等绿色科技创新资源,增强农业绿色创新联盟相互协同的组织化、体系化、高效化水平,加快农业绿色转型,典型区域如江苏省。根据《中国农业知识产权创造指数报告(2020年)》和《2022数字江苏发展报告》,江苏省农业知识产权创造指数位居全国首位,数字经济规模位居全国第2位,拥有农业科创平台、科技人才、数据要素等创新资源集聚优势,依托大数据、人工智能、云计算等数字化技术,建成覆盖全省的农业农村大数据平台,大力推进农业数字化,培育数字农业,提高农业精细化、生态化、品质化水平,加速农业绿色转型。

上述3条组态路径中,高水平数字资源和高水平市场环境均为核心条件,高水平技术资源均为辅助条件。说明:第一,以数字技术为核心的新一轮科技革命和产业变革正在蓬勃发展,推动绿色生产方式根本性变革,数字化农业和农业数字化是时代不可逆转的潮流,是农业绿色转型的发展方向;第二,农业绿色转型要求达成农业自然资源与社会资源的最优配置目标,需要主体协同、竞争合作、开放包容、资源共享的良好市场环境;第三,科学技术是第一生产力,是驱动绿色生产方式变革,催生绿色新产业、新业态、新模式的根本动力。进一步分析,组态4、组态5、组态6结果显示,高水平政策环境匹配着低水平的农业绿色转型结果,说明农业绿色转型的初始阶段即低水平阶段需要强有力的支持政策推动,但长期来说,农业绿色转型的核心动力源自农业创新生态系统自组织,绿色转型的支持政策仅充当着引动性的辅助角色。

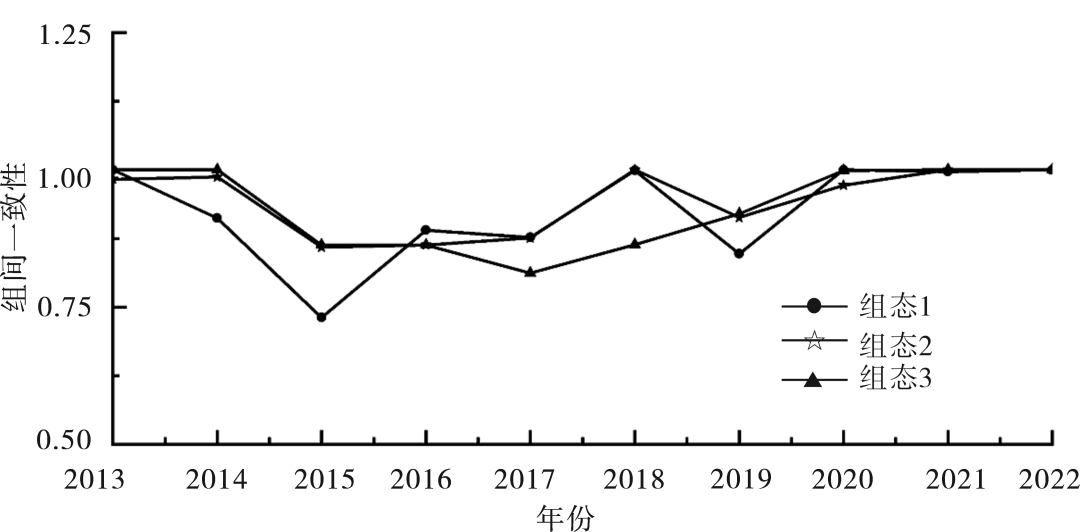

(2)组间分析。组间分析指的是基于样本期间的每一年份,分析各条件组态是不是结果的充分条件。图6为3类条件组态在不同年份的变化趋势特征,整体上组态一致性水平均在0.75以上,尤其是在2020年以后,3类条件组态的一致性水平表现出高度重叠,基本接近1.0,表明3类条件组态在研究期间内均可以充分地导致结果发生,即实现粮食主产区高水平的农业绿色转型。

(3)组内分析。组内分析衡量的是每个省份在样本期间,各条件组态是不是结果的充分条件。表4显示,组态1与组态2的组内一致性调整距离小于0.2,说明“市场+技术”驱动型“市场+技术+平台”驱动型的组态路径具有中国式现代化进程中农业绿色转型的区域普适性特点,当然仍然需要结合区域农业绿色转型的具体实际,实施因地制宜、因时制宜的组态路径选择;组态3的组内一致性调整距离大于0.2,说明“多元主体协同”驱动型的组态路径具有中国式现代化进程中农业绿色转型的区域偏好差异性特点,事实上,“多元主体联合驱动”路径选择的条件更苛刻,需要更发达的市场、更先进的科技、更高级的要素、更创新的资源、更占优的平台、更协同的系统等等。从样本案例来看,组态3代表的案例主要分布在山东省、江苏省、河南省。根据2023年中国农业企业500强榜单数据显示,三省份农业龙头企业数量和农业企业科技推广与研发投入均位居全国前列,农业企业体量大、实力强、潜力足,同时上述三省政府联动农业企业、涉农高校和科研院所,积极搭建高能级绿色创新平台,深入推进绿色科技产学研合作,加快农业绿色转型。

(一)研究结论

基于第四次科技革命契机和全面推进中国式现代化新图景,从新时代社会生产力大变革的创新生态系统分析农业绿色转型的理论逻辑;选择动态QCA方法,瞄准国家农业绿色转型重点和关键的粮食主产区,甄选中国式现代化进程中农业绿色转型的实现路径。结果表明:(1)百年未有之大变局机遇和人类命运共同体价值导向下,中国式现代化进程中农业绿色转型是基于绿色创新生态系统动力逻辑与行为逻辑相互作用指向的结果。(2)实现农业绿色转型需要农业绿色创新资源与力量组织的多主体协同行为,农业绿色创新生态系统单要素难以构成农业绿色转型高水平演进的必要条件。(3)实现农业绿色转型存在3种条件组态路径:“市场+技术”驱动型,“市场+技术+平台”驱动型,“多元主体协同”驱动型,上述条件组态路径均具时序变化上的稳定性,组态3具有中国式现代化进程中农业绿色转型的区域偏好差异性特征。(4)绿色数字资源、绿色技术资源和绿色市场环境构成了农业绿色转型路径依赖的普适性匹配特点。

(二)政策建议

1.强化农业绿色全面转型的创新动力和行为

实现农业的全面绿色转型既需要传统农业模式的绿色化变革,更需要现代农业模式的绿色化创新。因此,必须遵循绿色生产力就是新质生产力的发展规律,激发以数字化技术为中心的农业新质生产力动力源,按照新质生产力与新质生产关系辩证原理,优化推动传统农业绿色转型和现代农业绿色创新的制度设计与支持政策体系,从政府行为的激励性规制性相结合方式和市场行为的自主性竞争性相容方式培育绿色转型新动能,强化全面绿色转型行为。

2.加强农业绿色协同转型的多主体培育培壮

实现农业绿色转型既需要农业生态经济系统现行主体的绿色行为,更需要农业生态经济系统绿色创新资源与力量的组织行为,大力实施农业绿色转型的多元化主体培育工程,增强农业生产系统主体的绿色行为能力,发挥新型经营主体、大农商企业、农业专业合作社、绿色产业链链主型企业等积极性和创造性示范作用、引领作用,特别是通过绿色大农商与千家万户小农户的联盟组织方式改造传统农户生产行为,是实现农业绿色协同转型的最有效途径。

3.实施农业绿色创新转型的多组态路径战略

组态分析表明,中国式现代化进程中农业绿色转型具有多元路径选择,不同的组态路径既具共性特征,也具个性特征。我国农业属于典型的大国农业,区域资源禀赋的差异性和社会资源配置的非均衡性非常明显,因此,推动农业绿色转型既需要从国家层面实施统筹协调的共性特征战略行为,更需要从地方政府层面实施因地制宜的个性特征自主行为,特别是需要通过全国统一大市场制度的竞合机制,积极探索加快绿色转型的新模式新路径。

4.优化农业绿色安全转型的市场资源与环境

实施农业绿色转型实质是一个破旧立新的工程,推动农业绿色转型面临着许许多多的不确定性,由此可能引致从生产到加工等全产业链系统性风险问题,“转型风险”将影响着我国农业产业链供应链韧性的提升,特别是加剧小农户农业生产的“脆弱性”。加快推进农业绿色转型必须高度重视“破旧立新”工程衍生的风险问题,必须遵循现代农业绿色转型的基本规律和目标要求,大力加强绿色数字资源与技术资源的培育,并着力优化绿色市场环境,最大限度降低农业绿色转型风险,保障农业绿色转型安全。